On assiste depuis quelques années à un engouement sans précédent pour l’installation de ruches en ville, chez les particuliers mais aussi sur les toits des équipements publics et des entreprises. Les articles de presse contant les bienfaits de l’apiculture urbaine et la qualité du miel produit en ville se multiplient, et pour cause : les villes ayant aujourd’hui interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces publics, elles se révèlent être des espaces favorables à l’accueil des abeilles domestiques. A cela s’ajoute la diversité des plantes mellifères à la fois dans les parcs et jardins et sur les balcons fleuris qui permet d’obtenir un miel particulièrement riche.

Installer des ruches comme contribution à la préservation de l’environnement

L’enthousiasme des citadins pour l’apiculture part d’une bonne intention. Le grand public est de plus en plus informé de la disparition des abeilles qui souffrent de l’usage des pesticides par les agriculteurs dans nos campagnes, et dont les populations continuent de chuter dramatiquement. Pourtant les pollinisateurs tels que les abeilles jouent un rôle majeur dans la bonne marche des écosystèmes et de nos modes de production alimentaire : 35% de la quantité mondiale de nourriture dépend directement des pollinisateurs.

Face à la disparition des abeilles en campagne, installer de nombreuses ruches en ville est alors apparue comme une pratique particulièrement vertueuse : préserver la biodiversité tout en produisant du miel de qualité. La mise à disposition des toits des villes répond par ailleurs aux besoins des apiculteurs en quête de surface pour installer leurs essaims. La ville deviendrait alors le refuge de ces abeilles qui y trouveraient un environnement plus favorable à leur développement qu’en zone rurale.

Malheureusement ce que l’on désigne comme une solution miracle pour les abeilles n’est en réalité pas si satisfaisante.

Pourquoi la multiplication des ruches en ville pose problème

L’abeille domestique, celle qui vit dans les ruches et qui permet d’obtenir du miel, se nomme Apis mellifera ou simplement abeille européenne. C’est un animal social organisé en castes (la reine, les ouvrières, les mâles dits « faux-bourdons ») dont les colonies peuvent rassembler plusieurs dizaines de milliers d’individus. Sous l’appellation Apis mellifera se cachent en fait 28 sous-espèces d’abeilles correspondant à des caractéristiques physiques et géographiques différentes.

L’abeille domestique est la plus connue, pourtant la très grande majorité des espèces d’abeilles sont sauvages. Et parmi ces espèces, la plupart sont des abeilles solitaires et ne vivent donc pas au sein de colonies. Elles font partie d’un groupe plus large que l’on appelle pollinisateurs sauvages qui compte également les bourdons, les mouches syrphes, les papillons, les coléoptères, etc. Ce sont bien ces espèces qui assurent la plus grande part du travail de reproduction des plantes et donc de nos besoins alimentaires, puisque 80% des plantes à fleurs dépendent des pollinisateurs sauvages.

Le constat est le même pour tous les pollinisateurs sauvages : les pratiques agricoles actuelles sont néfastes pour ces populations dont les taux de mortalité ne cessent d’augmenter. L’abeille est devenue le symbole du déclin des pollinisateurs, mais c’est bien tout un groupe d’espèces très diverses qui est menacé et qui dépasse largement le cas de l’abeille domestique.

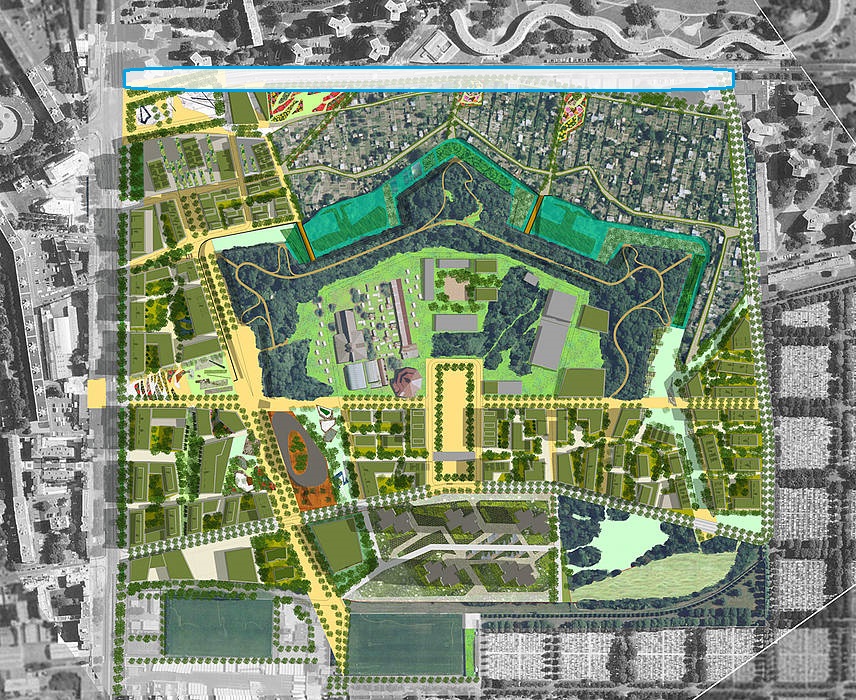

Alors que se passe-t-il lorsque l’on assiste à une très forte concentration de ruches d’abeilles domestiques, comme cela devient le cas dans nos villes ? Dans un contexte urbain où les ressources de nourriture sont limitées pour les pollinisateurs, les abeilles domestiques en grand nombre finissent par représenter une concurrence trop importante pour les pollinisateurs sauvages. Lorsque plusieurs ruches sont installées au sein d’un petit périmètre, cela revient à interdire l’accès aux autres pollinisateurs et à rendre encore plus difficile leur survie et leur reproduction.

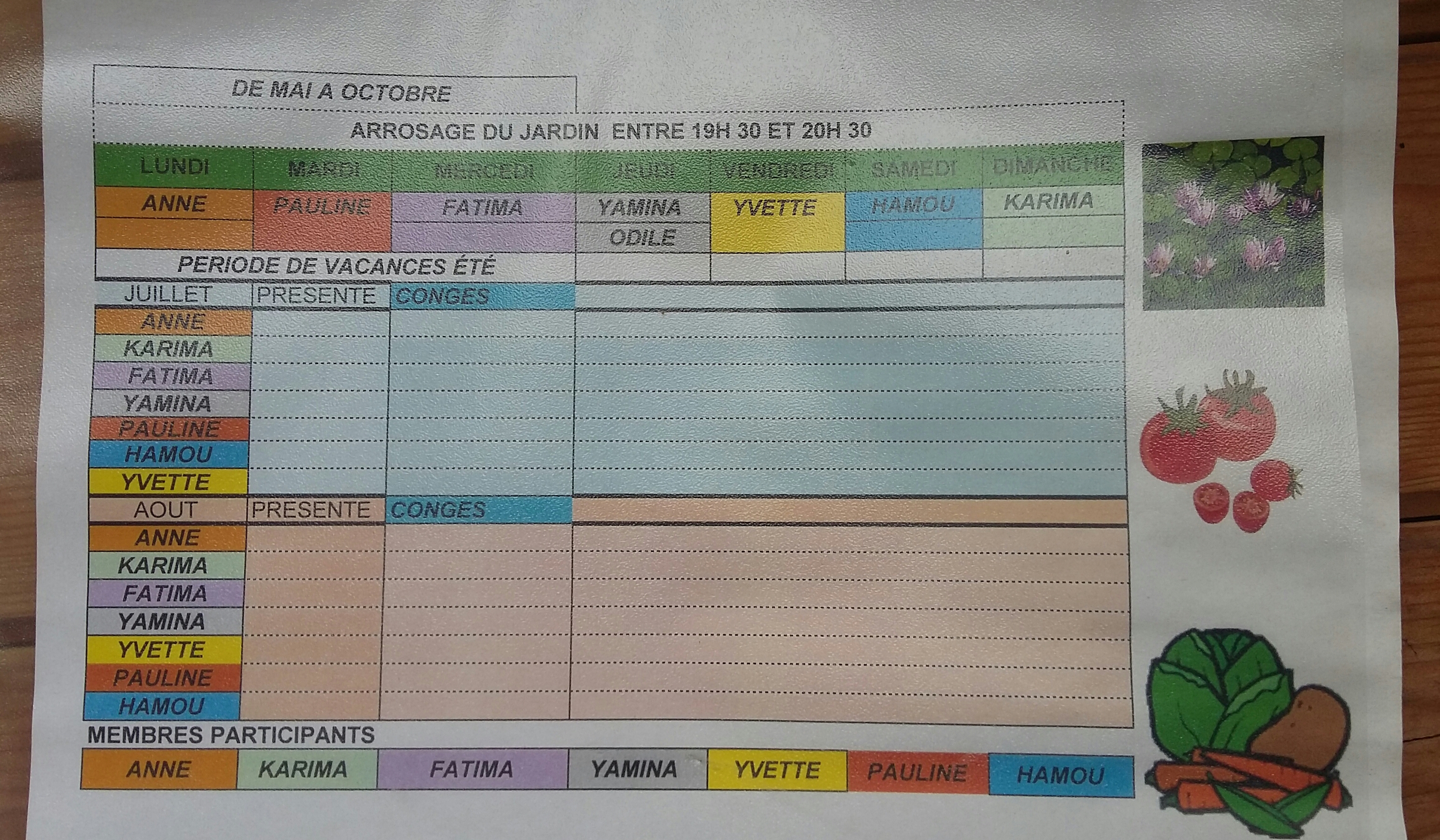

Cette question donne lieu à de vifs débats au sein de la communauté scientifique, mais de plus en plus d’appels à vigilance se font entendre pour que l’on arrête de multiplier les installations de ruches sans réfléchir à cette donnée ou assurer un suivi cohérent de répartition dans l’espace urbain. Il y a un travail de pédagogie et de sensibilisation à mener avec chaque entreprise, chaque structure souhaitant posséder ses ruches car pour contribuer véritablement à la lutte contre le déclin des pollinisateurs sauvages, il existe d’autres moyens plus viables.

Si je veux agir en faveur des pollinisateurs sauvages, quelles sont mes options ?

Première option : se mettre à l’osmiculture

L’osmiculture désigne une technique d’élevage d’abeilles solitaires (en particulier des Osmies, dites « abeilles maçonnes »). Il s’agit de mettre à disposition de ces pollinisateurs un environnement de nidification optimal qui leur permettra de se reproduire et d’offrir à leurs progénitures de bonnes conditions pour grandir. Vous pouvez pour cela fabriquer ou installer un nichoir à abeilles sur une façade orientée vers l’Est ou le Sud-Est et observer leurs allers et venues au fil des saisons dans ces petits tunnels. Alors bien sûr, impossible de produire du miel avec l’osmiculture, mais vous donnerez un coup de pouce à ces abeilles solitaires qui en ont bien besoin.

Deuxième option : l’hôtel à insectes comme projet collectif

Pour motiver un groupe d’usagers ou les salariés d’une entreprise autour d’un projet environnemental, rien de tel que la construction d’un hôtel à insectes. Basé sur le même principe que l’osmiculture, l’hôtel à insectes permet d’accueillir diverses espèces de pollinisateurs sauvages au sein d’un même dispositif : abeilles, bourdons, carabes, chrysopes… Esthétique et pouvant s’accompagner d’un panneau pédagogique, l’hôtel à insectes se construit en quelques heures et est une source inépuisable d’observation lorsqu’il est occupé par les pollinisateurs. Pour une fabrication guidée, on peut s’aider de nombreux supports comme celui mis en ligne par Terre Vivante.

Troisième option : apporter sa contribution aux sciences participatives

Il est aujourd’hui possible d’aider les scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle à suivre les populations d’invertébrés : les dispositifs de sciences participatives invitent les citoyens à faire des relevés d’observation de la faune et à les recenser en ligne au sein d’une vaste base de données ensuite gérée et analysée par la communauté scientifique. Et ça tombe bien, l’un de ces programmes est spécifiquement désigné pour suivre les pollinisateurs sauvages : il s’agit de SPIPOLL. Le principe est simple, il suffit de choisir une plante en fleurs (sur son balcon, dans un parc, sur son lieu de travail…) et de prendre en photo tous les insectes se posant sur cette espèce. Une fois chez vous, vous entrez vos données et publiez vos photos sur la base SPIPOLL et voilà, votre contribution est faite ! Cet exercice se renouvelle à intervalles réguliers pour permettre d’avoir des données fiables et évolutives.

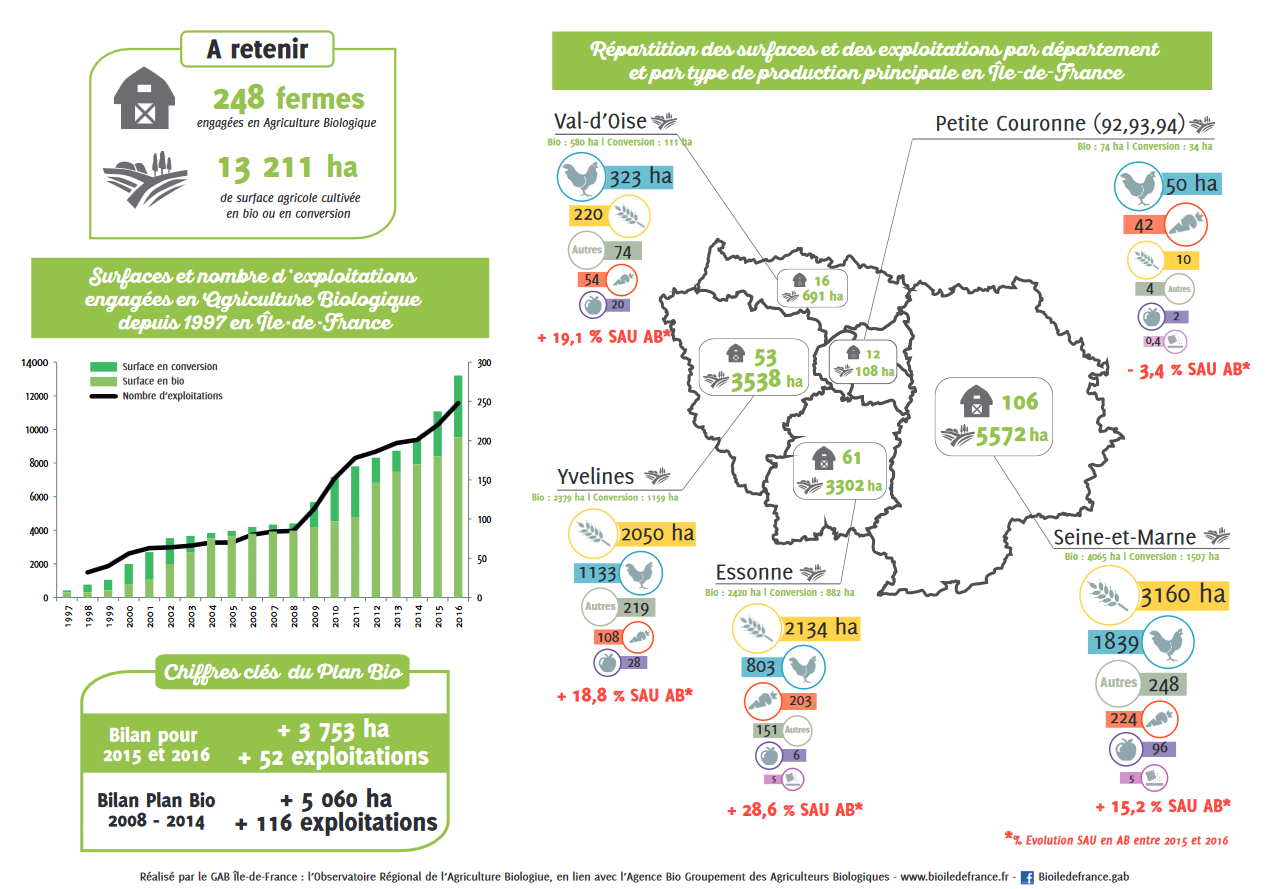

Adopter des comportements qui favorisent la biodiversité est parfois plus complexe qu’il n’y paraît. C’est surtout le cas en ville où la surface disponible et les ressources naturelles sont limitées, c’est pourquoi il est indispensable d’avoir une vision holistique des mécanismes permettant à cet écosystème si particulier de fonctionner au mieux. La véritable réponse au déclin des populations de pollinisateurs sauvages ne se trouve pourtant pas là, la priorité reste de renoncer à l’usage des produits néfastes à la biodiversité dans les espaces agricoles. Alors une dernière manière d’agir en faveur des abeilles et des pollinisateurs sauvages en tant que consommateurs passe comme bien souvent par l’assiette, en allant dans le sens d’une agriculture biologique et diversifiée.