La crise que nous traversons actuellement à l’échelle mondiale semble bousculer nos priorités : recentrés sur la nécessité de s’alimenter et de préserver notre santé, nous sommes ramenés à des considérations de survie qui sont habituellement diluées dans nos vies quotidiennes. La question reste de savoir si cette crise temporaire peut changer durablement nos regards sur nos système alimentaires, et si nous sommes capables de progresser vers une production agricole plus locale, plus saine et plus juste.

L’agriculture locale et les circuits courts sous le feu des projecteurs

L’enquête « Manger au temps du coronavirus » menée par Terralim depuis le début du confinement et dont le premier bulletin de partage vient de paraître montre que la crise du Covid-19 modifie sensiblement nos comportements alimentaires : recours massif aux livraisons, accumulation de denrées non périssables… Dans ce contexte, les circuits courts sont plébiscités pour leur capacité d’adaptation, mais aussi pour le maintien du lien social qu’ils permettent. Il est encore trop tôt pour avoir des chiffres précis sur la vente de produits alimentaires en direct chez les agriculteurs et via les circuits de proximité en cette période si spéciale, mais il est très probable qu’elle représente bien plus que les 6 à 7% habituels de notre consommation.

Pour répondre à la fois aux demandes des consommateurs et des agriculteurs, certaines collectivités territoriales ont même décidé de proposer des solutions innovantes. Des plateformes permettent ainsi de mettre en relation les producteurs avec des livreurs, ou bien des commerçants en ville qui souhaitent devenir des points de distribution temporaires : c’est le principe de l’initiative « Adopte un maraîcher » qui est née à Angers et est maintenant répliquée dans plusieurs villes de France. Un collectif de journalistes a créé une carte collaborative des circuits courts pour faire connaître toutes ces démarches qui émergent depuis la mise en place du confinement.

Cette dynamique de collaboration entre producteurs, acteurs de la distribution, de l’économie sociale et solidaire et collectivités territoriales montre à quel point il est pertinent de penser l’approvisionnement à l’échelle du bassin de vie. Hors contexte de crise, la mise en place de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) promeut depuis 2014 cette collaboration des entités d’un même territoire pour mieux penser les intérêts économiques, environnementaux et sociaux d’une boucle alimentaire en circuit court qui lie les villes et leurs périphéries.

Vers une modification durable des liens villes/campagnes ?

Suite à l’appel lancé par le gouvernement fin mars, des milliers de volontaires se sont mobilisés pour prêter main forte aux agriculteurs ayant besoin d’aide pour leur cultures. La campagne « Des bras pour ton assiette » de la plateforme WiziFarm a ainsi recueilli 145 000 demandes quelques jours seulement après son lancement. Privés de leurs activités habituelles, les citadins souhaitent se rendre utiles et retourner au travail de la terre. Faut-il voir en cette crise la possibilité de revaloriser enfin socialement et économiquement les métiers agricoles ? La sécurité alimentaire et la consolidation de notre système d’approvisionnement en produits frais, sains et à prix juste seront certainement au cœur des sujets de société de ces prochaines années. Mais encore faut-il donner aux agriculteurs les moyens de produire dans le respect de la biodiversité et de l’environnement, au risque de continuer à encourager des exploitations monospécifiques et d’élevage intensif qui contribuent au risque épidémique.

Le modèle agricole majoritaire que nous connaissons actuellement participe malheureusement à la propagation rapide des épidémies. D’une part, nos habitudes alimentaires toujours plus carnivores incitent à l’extension immodérée des élevages, et donc à la déforestation des milieux naturels pour les implanter. C’est par ce biais que des animaux forestiers (tels que les chauves-souris) se retrouvent en contact avec des espèces domestiques (cochons, bovins, ovins, volaille) qui deviennent potentiellement les hôtes intermédiaires de virus jusqu’à présent inconnus. Les éleveurs et les consommateurs de ces animaux se retrouvent ensuite infectés et l’épidémie se diffuse chez l’humain. D’autre part, pour atteindre des objectifs de rendement économique qui permettent aux producteurs de survivre, les élevages et les cultures sont de plus en plus monospécifiques. C’est-à-dire que la diversité des espèces que l’on trouve dans une ferme diversifiée traditionnelle est troquée contre la production d’une seule espèce à fort rendement (qu’il s’agisse d’une céréale ou d’un animal, la logique est la même). Cette stratégie permet malheureusement au virus ou à la maladie de se développer rapidement au sein du cheptel, là où la diversité de l’exploitation aurait pu limiter la propagation du virus, faute d’espèces hôtes à contaminer.

Actuellement, la mise en place d’exploitations diversifiées, de petite taille et biologiques est difficile pour les agriculteurs. La crise écologique et sanitaire que nous traversons devrait pourtant nous convaincre de changer nos modèles agricoles, et vite. Pour cela, il est indispensable de penser les systèmes alimentaires de façon plus globale, et de reconnecter les habitudes alimentaires avec leurs modes de production.

Les bienfaits de l’agriculture urbaine encore démontrés

Une autre façon de rendre notre système alimentaire plus résilient, c’est-à-dire davantage capable de résister aux aléas, est de permettre à toutes et tous de produire une partie de son alimentation. Pour beaucoup, un petit potager dans le jardin le permet. Mais pour les citadins, la question est plus difficile à résoudre, faute d’espace. L’agriculture urbaine connaît un intérêt croissant des collectivités françaises depuis une dizaine d’années, mais la proportion de citadins en mesure de produire quelques fruits et légumes reste encore trop anecdotique. A Montréal, où 15 000 personnes s’investissent dans les jardins communautaires, on considère que ceux-ci contribuent de façon importante à la sécurité alimentaire des ménages. Le travail mené dans les villes en crise après l’effondrement économique de 2008 montre également que l’auto-production alimentaire est un gage de survie des populations vulnérables.

Aux côtés de ses bienfaits environnementaux et sociaux, le développement de l’agriculture urbaine devient aujourd’hui un gage de la capacité des villes à affronter des grandes périodes de difficultés de production et de distribution alimentaire. Il faudra attendre la sortie de la crise du Covid-19 pour continuer à implanter des espaces d’agriculture urbaine dans les villes, plus que jamais nécessaires pour affronter les défis à venir.

u manque de disponibilité d’une grande partie des usagers. Les concertations publiques mobilisent surtout des personnes retraitées et des citoyens déjà engagés dans la vie de quartier. Il est difficile d’impliquer les autres usagers et de les convaincre de se rendre en mairie plusieurs heures, souvent en pleine semaine. Des outils numériques ont été développés pour surmonter ce problème : la Mairie de Paris permet de voter pour les projets et faire ses propositions en ligne, dans le cadre du Budget Participatif annuel par exemple. Mais l’utilisation du numérique est elle aussi discriminante, puisqu’il existe également une disparité sociale d’accès au web et à tous ses outils.

u manque de disponibilité d’une grande partie des usagers. Les concertations publiques mobilisent surtout des personnes retraitées et des citoyens déjà engagés dans la vie de quartier. Il est difficile d’impliquer les autres usagers et de les convaincre de se rendre en mairie plusieurs heures, souvent en pleine semaine. Des outils numériques ont été développés pour surmonter ce problème : la Mairie de Paris permet de voter pour les projets et faire ses propositions en ligne, dans le cadre du Budget Participatif annuel par exemple. Mais l’utilisation du numérique est elle aussi discriminante, puisqu’il existe également une disparité sociale d’accès au web et à tous ses outils. Mais elle est la plus intéressante pour confronter les points de vue ! D’une part, il n’existe plus le frein discriminant de la réunion où il faut prendre la parole devant des dizaines de personnes et discuter des grandes orientations du projet. Lors de la balade, les interventions sont plus courtes et concrètes : on parle de ce qu’il y a ici et maintenant, et de ce que l’on souhaite y voir à l’avenir. D’autre part, tous les habitants du quartier ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais il est plus facile de mobiliser des usagers pour une balade d’une heure que pour une réunion formelle en mairie.

Mais elle est la plus intéressante pour confronter les points de vue ! D’une part, il n’existe plus le frein discriminant de la réunion où il faut prendre la parole devant des dizaines de personnes et discuter des grandes orientations du projet. Lors de la balade, les interventions sont plus courtes et concrètes : on parle de ce qu’il y a ici et maintenant, et de ce que l’on souhaite y voir à l’avenir. D’autre part, tous les habitants du quartier ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais il est plus facile de mobiliser des usagers pour une balade d’une heure que pour une réunion formelle en mairie.

On voit bien que les massifs et les pieds d’arbres sont plus divers, accueillant fleurs, arbustes et adventices. Les pavés et les grilles d’évacuation des eaux de pluie sont eux aussi enherbés. La végétation n’est pas uniquement présente là où on l’a plantée et choisie : elle s’installe un peu partout, rendant plus floue la limite entre espaces verts et espaces dédiés à la circulation. Au-delà de l’aspect esthétique, c’est bien un changement culturel qui s’opère pour les habitants, qui acceptent parfois difficilement l’intrusion du végétal dans leurs lieux de vie et de passage.

On voit bien que les massifs et les pieds d’arbres sont plus divers, accueillant fleurs, arbustes et adventices. Les pavés et les grilles d’évacuation des eaux de pluie sont eux aussi enherbés. La végétation n’est pas uniquement présente là où on l’a plantée et choisie : elle s’installe un peu partout, rendant plus floue la limite entre espaces verts et espaces dédiés à la circulation. Au-delà de l’aspect esthétique, c’est bien un changement culturel qui s’opère pour les habitants, qui acceptent parfois difficilement l’intrusion du végétal dans leurs lieux de vie et de passage. Une

Une

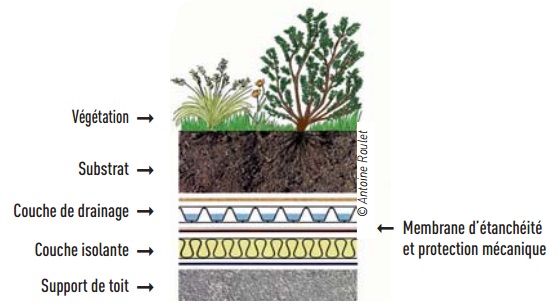

Les aménageurs de la ville commencent à s’emparer de ces questions pour repenser la place de la nature dans notre quotidien. Ce qui relevait jusqu’à présent de l’esthétique devient une question de santé publique et de bien-être : les immeubles de logements, de bureaux, les espaces publics comprennent de plus en plus d’espaces végétaux. Sans compter que l’aménagement des Trames Vertes Urbaines dont je parlais plus haut favorise les modes de circulation doux (piétons, vélos), qui répondent eux aussi à de grands enjeux de santé publique et d’amélioration du cadre de vie urbain.

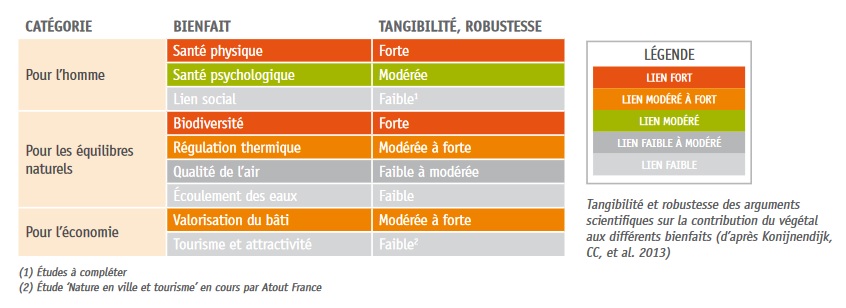

Les aménageurs de la ville commencent à s’emparer de ces questions pour repenser la place de la nature dans notre quotidien. Ce qui relevait jusqu’à présent de l’esthétique devient une question de santé publique et de bien-être : les immeubles de logements, de bureaux, les espaces publics comprennent de plus en plus d’espaces végétaux. Sans compter que l’aménagement des Trames Vertes Urbaines dont je parlais plus haut favorise les modes de circulation doux (piétons, vélos), qui répondent eux aussi à de grands enjeux de santé publique et d’amélioration du cadre de vie urbain. D’après cette synthèse, les recherches actuelles ne permettent pas de déterminer si la végétalisation des villes a un réel impact positif sur le lien social. Ce que l’étude manque de préciser, c’est que la très vaste majorité des travaux sur le sujet portent sur les espaces verts. Alors oui, les parcs urbains peuvent être des espaces de sociabilité mais de là à parler de création de lien social, c’est exagéré en effet. Ce qu’il faut observer en revanche ce sont les autres démarches de végétalisation de la ville. Je vous ai parlé dans un

D’après cette synthèse, les recherches actuelles ne permettent pas de déterminer si la végétalisation des villes a un réel impact positif sur le lien social. Ce que l’étude manque de préciser, c’est que la très vaste majorité des travaux sur le sujet portent sur les espaces verts. Alors oui, les parcs urbains peuvent être des espaces de sociabilité mais de là à parler de création de lien social, c’est exagéré en effet. Ce qu’il faut observer en revanche ce sont les autres démarches de végétalisation de la ville. Je vous ai parlé dans un  sont des espaces de plantation confiés aux citadins. Les habitants de la rue ou du quartier prennent en charge l’entretien de leurs micro-jardins, dans une dynamique collective qui prend toujours plus d’ampleur. On compte aujourd’hui plus de 700 micro-implantations florales à travers la ville ! Le succès de l’initiative de Lyon a transformé la ville et le cadre de vie des citadins.

sont des espaces de plantation confiés aux citadins. Les habitants de la rue ou du quartier prennent en charge l’entretien de leurs micro-jardins, dans une dynamique collective qui prend toujours plus d’ampleur. On compte aujourd’hui plus de 700 micro-implantations florales à travers la ville ! Le succès de l’initiative de Lyon a transformé la ville et le cadre de vie des citadins.