Damien Deville, agro-écologue et anthropologue spécialisé en politique environnementale, mène actuellement une thèse à l’INRA de Montpellier et à l’Université Paul Valéry portant sur les pratiques d’agriculture urbaine dans les villes en crise en Méditerranée. Il observe et s’interroge sur l’émergence de pratiques citoyennes par les plus précaires dans des contextes de difficultés sociales et économiques provoquant un fort taux de chômage. Son travail permet de se demander si les pratiques de jardinage peuvent devenir des outils d’égalité sociale pour les plus précaires.

J’ai eu le plaisir de discuter de ces sujets avec Damien lors d’un entretien au mois de Mai 2017.

J’ai eu le plaisir de discuter de ces sujets avec Damien lors d’un entretien au mois de Mai 2017.

Lisa Bertrand – Ta thèse porte donc sur un type d’agriculture urbaine assez inédit ?

Damien Deville – Dans la littérature scientifique, on a tendance à diviser l’agriculture urbaine qui se passe dans les pays du Sud et celle qui se passe dans les pays du Nord. Dans le Sud on fait ça pour se nourrir, voire pour entreprendre. Au Nord, c’est plutôt des jardins potagers qui ne sont pas orientés sur la production mais qui tissent du lien social à l’échelle du territoire ou qui ont une portée éducative. Finalement nous on est parti de l’hypothèse que dans les villes en crise au Nord, on va avoir des formes hybrides entre ces deux modèles. Et c’est vraiment ce qu’il se passe : dans ces villes j’observe un gradient des pratiques de jardinage, de la production agricole au loisir. On va avoir par exemple des jardins familiaux très productifs, à tel point que l’on peut parler de formes entrepreneuriales. Les jardiniers passent l’équivalent d’un temps plein à leur pratiques d’agriculture urbaine et cherchent à en vivre, potentiellement à en tirer un salaire.

LB – Quand tu dis « jardin familiaux », tu penses à des parcelles individualisées par familles ?

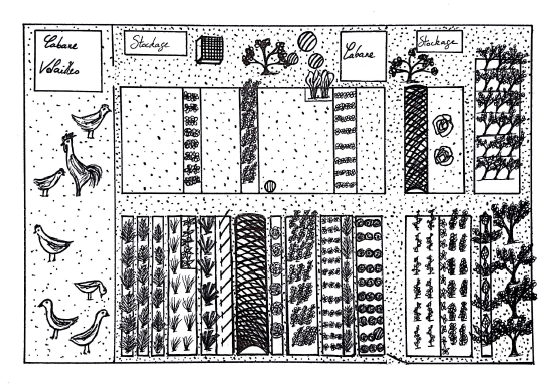

DD – J’observe deux types de jardins familiaux, les premiers sont fédérés sous forme associative et sont en général d’anciens jardins ouvriers. Les autres sont de formes privées : sur des zones non constructibles, les particuliers propriétaires divisent eux-mêmes leurs jardins en parcelles individuelles qu’ils louent ensuite à d’autres personnes. Ce deuxième type est intéressant parce qu’on a affaire à des pratiques beaucoup moins encadrées et institutionnalisées, et surtout plus productives. On y voit aussi plus d’élevage, surtout des poules et des lapins.

LB – Comment des particuliers pensent-ils à louer leurs jardins privés ?

DD – C’est dû aux contextes locaux des villes où j’observe ces pratiques, Alès et Porto. Ce sont deux villes très différentes mais qui sont toutes les deux actuellement dans une phase que l’on peut qualifier de crise économique, si l’on tient compte du taux de chômage et des indicateurs de précarité. A Alès, les personnes qui louent ces terrains sont installées sur des zones inondables, souvent un héritage familial qu’elles mettent en location une fois parties pour des villes plus attractives et compétitives.

LB – Justement, au sujet des villes sur lesquelles tu bases ton étude, pourquoi Alès et Porto peuvent-elles être qualifiées de villes en crise ?

DD – A Alès, on est au cœur d’un ancien bassin charbonnier, les mines de charbon employant à l’époque plus de 20 000 ouvriers, sans compter toutes les activités économiques en lien avec l’exploitation du charbon. La désindustrialisation de la France a provoqué la fermeture des mines et de l’industrie de métallurgie, et Alès a perdu de son attractivité. Aujourd’hui la région essaye d’attirer de nouvelles activités capables de créer de la richesse à l’échelle locale, mais le renouvellement est encore assez lent. (…) C’est une ville qui a perdu son image de marque et qui a des difficultés à attirer une population créative. Les inégalités se creusent, il reste quelques cadres mais la plupart sont attirés par de plus grandes villes et la population ouvrière ou anciennement ouvrière, elle, reste.

LB – Et à Porto, tu rencontres le même contexte ?

DD – A Porto on est sur une crise économique un peu différente, c’est d’abord une ville riche et très touristique mais qui a souffert de la crise immobilière de 2008. On rencontre une néo-pauvreté, c’est-à-dire les classes moyennes qui se sont retrouvées avec un salaire divisé par deux, en plus des populations ouvrières qui ont perdu leurs emplois.

LB – Tu parlais de la dimension productive de l’agriculture urbaine dans ces villes en crise. J’ai du mal à imaginer quelles formes cela peut prendre dans des petites parcelles de jardins, est-ce que ces jardiniers produisent assez pour se nourrir, voire vendre leurs produits ?

DD – Tout à fait, la vente directe se pratique et est visible dans la ville par des panneaux « produits à vendre » par exemple. Ce qui permet cette productivité, c’est l’espace mobilisé par les habitants, on peut presque parler de micro-fermes dans certains cas. Et surtout ce sont des personnes qui y passent la totalité de leur temps en journée, la pratique agricole devient leur métier finalement.

LB – Une stratégie possible pour s’en sortir dans les villes en crise c’est donc d’investir un jardin et de devenir une sorte d’agriculteur informel ?

DD – Oui, c’est en tout cas une stratégie adoptée par un certain nombre. La question se pose alors de la limite entre jardinier amateur et agriculteur : dans les villes en crise, cette limite est très floue au vu de la productivité et du temps passé à cette activité. (…) Il y a l’objectif de produire le plus possible en dépensant le moins possible donc en passant par de la récupération, et surtout en se barricadant. Les jardins sont fermés par des fils barbelés, parfois trois barrières successives ou un molosse qui protège les récoltes. Ça prouve à quel point la production est importante et une source de richesse indispensable.

LB – Est-ce que dans ces cas-là, on peut dire que l’agriculture urbaine est en mesure de nourrir les villes ?

DD – Je ne crois pas que les villes puissent être auto-suffisante en termes de production alimentaire. En revanche, ces pratiques permettent de repenser les liens entre les villes et leur périphéries en créant de nouveaux flux sociaux et économiques liés à l’alimentation et d’amener les populations urbaines à s’intéresser à la production des récoltes qu’ils consomment. Ces agriculteurs informels répondent aussi à une demande de produits spécifiques peu commercialisés dans la région : menthe, petits piments et autres indispensables de la cuisine nord-africaine. Il existe une grande communauté d’origine algérienne à Alès, et l’agriculture urbaine informelle permet aussi de répondre à ces demandes localisées.

LB – On entre dans une nouvelle façon de penser la ville et la consommation alimentaire en ville.

DD – Oui mais ce que je trouve le plus important à valoriser dans les pratiques d’agriculture urbaine que j’observe tient davantage du droit à la ville : il n’y a pas que les planificateurs de l’espace urbain qui font la ville, ce sont également ces citoyens qui se réapproprient cet espace. La valorisation sociale de ces pratiques est au moins aussi importante que la valorisation économique, par la création de réseaux d’entraide par exemple. Ce sont également des lieux de créativité inédits, où l’innovation est omniprésente. Jardiner devient un acte fortement politique à l’échelle locale pour ces citoyens, ce sont eux qui composent la ville par leurs pratiques quotidiennes.

Pour en savoir plus sur le travail mené par Damien, rendez-vous sur son site : http://www.damiendeville.eu/

2 réflexions au sujet de « Damien Deville : l’agriculture urbaine comme stratégie alimentaire de crise »

[…] Lire l’article, chez La ville pousse […]

L'agriculture urbaine, stratégie alimentaire et économique dans les villes en crise – La part du colibri

[…] Lire l’article chez La Ville Pousse […]

L'agriculture urbaine, stratégie alimentaire et économique dans les villes en crise – La part du colibri